地域の危険箇所改善指導者講習会を開催しました! |

子供が安全で安心して暮らしていくためには、犯罪が起こりにくい環境を地域住民がつくっていくことが重要です。そのため、都は、地域の皆さんが道路や公園などで事件や事故が起きやすい危険個所を把握し、改善するための手法を学べるよう、区市町村と共催で「地域の危険個所改善指導者講習会」を開催しています。

この講習会では、町会・自治会の役員の皆さんなどを対象に、防犯やまちづくりなどの専門家からパトロールする際に注意すべき点や危険個所を効果的に改善する方法などをフィールドワークを通して学んでいただいています。

今年度は、東村山市、目黒区、大田区で指導者講習会を開催、91名の方に受講していただきました。今回は、講習会でどのような講義を行っているか、講義内容を紹介します。

| 当日の流れ |

|---|

|

最初は、防犯まちづくりの基本的な考え方や調査手法に関しての講義です。

防犯には、自然監視性(特定の空間に通行人などの「目」が自然と行き届く状況)や領域性(住民による公共空間の適切な維持管理)が重要との話がありました。住民の皆さんが、その地域を掃除したり、花壇を世話したりすることで、見守りの眼ができるということです。

簡単にできる例として、「プラス防犯」(※)の活動紹介がありました。

花や庭木の手入れ、道路や公園の清掃などの活動に、防犯の要素を加えることで、地域の防犯力を高めていこうとする取組

花や庭木の手入れ、道路や公園の清掃などの活動に、防犯の要素を加えることで、地域の防犯力を高めていこうとする取組

(例)

・犬の散歩をしながら近所を見回るわんわんパトロール

・小学校PTAが自転車に乗りながら子供も見守る

・民間事業者が業務を行いながら地域を見守る「動く防犯の眼」

・花育てを通じた子供見守り活動

(講師は、東村山市:株式会社C-ROW代表取締役の坂本千晴氏、目黒区:東京大学准教授の樋野公宏氏、大田区:筑波大学准教授の雨宮護氏にお願いしました。)

さて、実際に班ごとに地域に出てフィールドワークです。子供が犯罪被害に遭いやすい道路や公園を班ごとに調査です。皆さん役割を分担して調査シートに記入しながら協力し合って進めます。

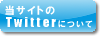

1区間約100メートル、全8区間を子供が歩く速さ(毎分60m程度)で歩きながら、次の調査をします。

「みまもり量調査」

:調査中にすれ違った人や自転車、自動車等の数をカウント

「物的状況調査」

:落書きや路上の死角などをチェック

「管理状況調査」

:防犯カメラや子供110番の家、掲示板の管理状況等を確認

「設計調査」

:周囲からの視線の確保、園内から周囲への見通し、

トイレの位置や構造、植栽の管理状況などをチェック

「利用調査」

:落書きや不法投棄、日頃の公園状況について、

目視や近隣住民等へインタビューすることにより確認

ちなみに大体、次表のように役割分担しています。

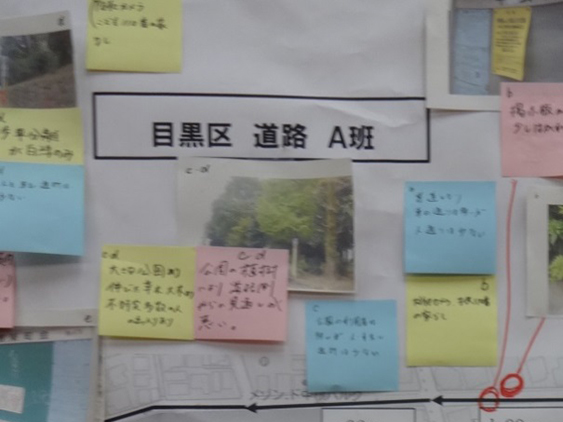

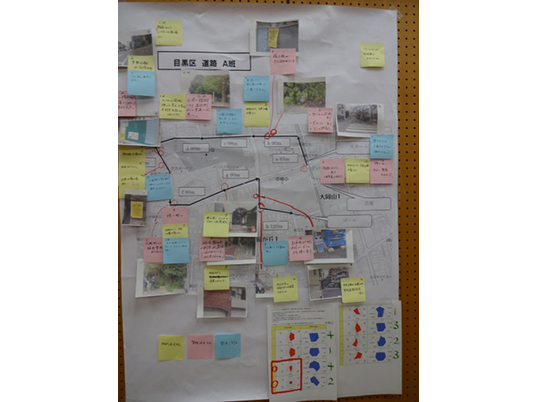

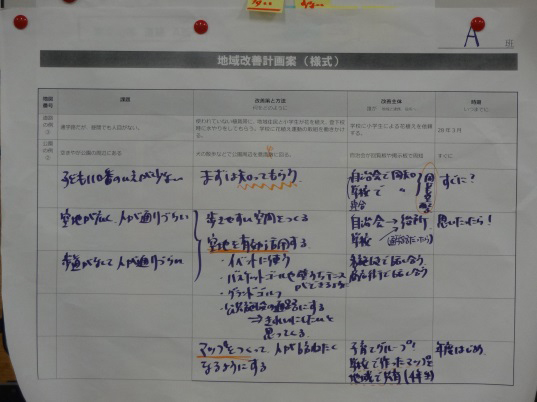

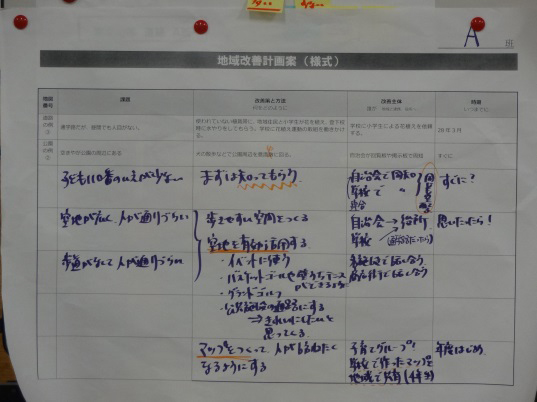

フィールドワークから戻ったら、調査結果や写真等をもとに危険箇所マップを作成します。手作りの同マップは、地域の課題を視覚化し、「誰が」「いつ」「何を」「どのように」改善に取り組むことが効果的であるかを考える上でヒントとなります。

道路や公園の地図を拡大した模造紙に、危険と思われる場所へ写真やコメント付きの付箋紙を貼り付けます。コメント記入はとても大切で、危険と判断した理由などをメモします。

作成した危険箇所マップをもとに、課題に優先順位をつけながら、改善策やその取組主体、実施時期を検討します。その際、多くの時間や経費を要するハード整備ではなく、みんなですぐできるパトロールの強化、地域清掃、登下校見守りやプラス防犯の取組に力を入れることが即応できるポイント。講師の助言も受けながら、より実践的な計画案を作成していきます。

各グループは約5分で地域改善計画を発表し、中には「明日からでもすぐにやる」「プラス防犯を実践する」「町会のメンバーとよく話し合いたい」などの頼もしい決意表明もありました。講師等からはグループごとに補足説明や実践に向けた助言がありました。

受講された皆さんが本講習会で学んだ知識や経験を活かし、地域での危険個所点検や改善を実施し、さらにこの取組を広めていっていただければと考えます。

興味ある皆さんは東京都の防犯ホームページ「大東京防犯ネットワーク」に点検や改善のための手法をマニュアル化して掲載しています。是非、ご覧ください。