平成26年度 地域安全マップ指導者講習会(第2回)を開催しました!! |

東京都は、子供の犯罪被害防止能力の向上を目指し、平成17年度から犯罪機会論に基づく「地域安全マップづくり」の指導者育成に取り組んでいます。

都が推奨する地域安全マップづくりとは、子供自身が「安全な場所や危険な場所」を景色を見て判断できるようにするものであり、これまでの不審者マップや犯罪発生マップとは異なります。このため考案者の小宮教授(立正大学)から直接、指導方法を学ぶ講習会を開催し、理解を深めていただいています。

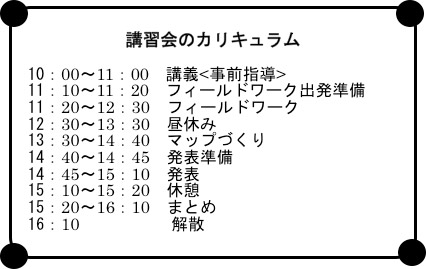

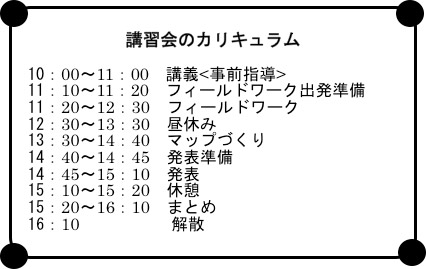

夏休みに入ったばかりの7月22日も足立区勤労福祉会館で講習会を開催し、教員や児童館職員、スクールサポーターなど43名の方に受講いただきました。これに立正大学の学生約20名が補助指導員として加わり、前回同様、とても活気あふれる講習会となりました!

都が推奨する地域安全マップづくりとは、子供自身が「安全な場所や危険な場所」を景色を見て判断できるようにするものであり、これまでの不審者マップや犯罪発生マップとは異なります。このため考案者の小宮教授(立正大学)から直接、指導方法を学ぶ講習会を開催し、理解を深めていただいています。

夏休みに入ったばかりの7月22日も足立区勤労福祉会館で講習会を開催し、教員や児童館職員、スクールサポーターなど43名の方に受講いただきました。これに立正大学の学生約20名が補助指導員として加わり、前回同様、とても活気あふれる講習会となりました!

講義 <事前指導>

冒頭、東京・埼玉連続幼女誘拐事件(宮崎勤事件)に触れ、改めて「入りやすい」「見えにくい」場所は犯罪者が好む。そうした場所を景色で判断できるよう子供に指導することが重要との話をいただきました。その後、犯罪機会論の考え方や学校での指導方法、海外での取組事例等について映像を交えながら説明されました。

特に子供への犯罪の多くは「騙し」が使われるため、そうした場所では注意が必要。また人がたくさんいる場所は安全とは限らない。そうした場所は心理的に見えにくい場所なので注意が必要。犯罪者は子供がたくさん集まる場所を狙うなどの説明がありました。

特に子供への犯罪の多くは「騙し」が使われるため、そうした場所では注意が必要。また人がたくさんいる場所は安全とは限らない。そうした場所は心理的に見えにくい場所なので注意が必要。犯罪者は子供がたくさん集まる場所を狙うなどの説明がありました。

フィールドワーク <まち歩き>

事前指導の後、6つのグループに分かれてフィールドワークに出発。今日だけは先生方も童心にかえり約1時間のまち歩き。各グループには立正大学の学生が寄り添い、講義で学んだ2つのキーワード「入りやすい」「見えにくい」をもとに、危険な場所や安全な場所を探しました。

事前指導の後、6つのグループに分かれてフィールドワークに出発。今日だけは先生方も童心にかえり約1時間のまち歩き。各グループには立正大学の学生が寄り添い、講義で学んだ2つのキーワード「入りやすい」「見えにくい」をもとに、危険な場所や安全な場所を探しました。受講者一人ひとりに、班長、副班長、写真係、地図係、インタビュー係などの役割が与えられ、道行く先々で「この場所はどうかな」と立ち止まっては意見交換。プライバシーに配慮しながら写真撮影をしました。写真は景色の再現。その後のマップづくりではメンバーとの認識の共有化に役立ちます。道路や公園を中心に見て歩いたほか、「この辺には犯罪にあうかもしれないと不安になる場所はありますか」と地域の方へインタビュー。地域の大人と子供のコミュニケーションづくりの重要性についても学びました。

マップづくり

会場に戻り、ランチ休憩した後はマップづくり!

会場に戻り、ランチ休憩した後はマップづくり!模造紙に自分たちが歩いたコースをフリーハンドで描きます。景色で安全・危険を判断する能力を身に付けることが目的なので、正確な地図は不要です。その後、安全な場所や危険な場所を選んで写真を貼ります。そしてマップづくりで最も大切なコメント作成をします。写真の景色がなぜ安全、また危険と考えるのか。場所ごとに、必ずキーワードを入れながら付箋紙に記入します。この過程で子供には景色解読力が定着します。学校では児童一人ひとりに時間をかけて、理解度を確認することが必要となります。

またマップづくりは、色紙やマジックを使い、デザインや色彩を工夫すると、子供たちも楽しく学ぶことができます。安全な場所は青の付箋紙、危ない場所は赤の付箋紙と工夫するグループもありました。 こうした取組により子供に景色解読力が備わると、近所や通学路以外の場所に出掛けたときも危険な場所には近づかない、一人では行かない、十分に注意するという危機回避能力が発揮されます。 小宮先生は「100%安全または危険な場所などない。ただし、危険と思われる場所では注意することが必要」と説明されます。

発表

グループごとに、代表者が作成したマップについて「入りやすい」「見えにくい」というキーワードを用い、なぜこの場所を危険と考えたのか。また安全と思ったのか、受講者全員に説明します。

グループごとに、代表者が作成したマップについて「入りやすい」「見えにくい」というキーワードを用い、なぜこの場所を危険と考えたのか。また安全と思ったのか、受講者全員に説明します。この日の講習会では、「自分の小学校でもマップづくりを行い、子供たちが景色を見て安全な場所、危険な場所が判断できるように教えていきたい」と意思表明をされる方がいました。

受講者の皆さんが作製した地域安全マップ

まとめ

上記のとおり、本講習会では、教員等が自らが児童・生徒に指導する一連の指導内容を体験し、体得します。受講者アンケートでは、「このマップづくりは、子供の犯罪被害防止能力の向上に役立つ」と回答される方が毎回多数見受けられます。

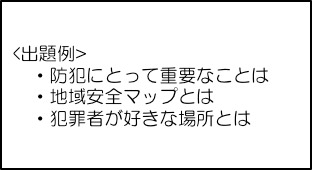

講習会の最後には、一日の振り返りとして、小宮先生により択一式の防犯クイズが5つ出題され、認識を深めました

上記のとおり、本講習会では、教員等が自らが児童・生徒に指導する一連の指導内容を体験し、体得します。受講者アンケートでは、「このマップづくりは、子供の犯罪被害防止能力の向上に役立つ」と回答される方が毎回多数見受けられます。

講習会の最後には、一日の振り返りとして、小宮先生により択一式の防犯クイズが5つ出題され、認識を深めました

その後は質問コーナー。「地域には、安全と危険が同居する場所もある。また、メンバーによって安全、危険が分かれる場所もある。そうした場所はどう考えればよいのか。」との質問に対し、小宮先生は「どちらも正解。どちらかの意見だけが正しいということはない。景色を見て、あれっ?どうかなと考えることから、景色解読力は身に付く。そのように意識することがとても大切」と回答。そして「マップづくりは行うが、そのことが目的ではない。」と明言。子供たちは学校や遊びに行くとき、地図を見ながら歩く訳ではない。その場の景色を見て、安全・危険を判断する能力を育てることが重要と力説されます。

その後は質問コーナー。「地域には、安全と危険が同居する場所もある。また、メンバーによって安全、危険が分かれる場所もある。そうした場所はどう考えればよいのか。」との質問に対し、小宮先生は「どちらも正解。どちらかの意見だけが正しいということはない。景色を見て、あれっ?どうかなと考えることから、景色解読力は身に付く。そのように意識することがとても大切」と回答。そして「マップづくりは行うが、そのことが目的ではない。」と明言。子供たちは学校や遊びに行くとき、地図を見ながら歩く訳ではない。その場の景色を見て、安全・危険を判断する能力を育てることが重要と力説されます。地域安全マップづくりは、そうした能力を子供たちが身に付けるのに、とても有効な取組です。

次回の地域安全マップ指導者講習会は7月28日。取組の様子をレポートしてお知らせします。

このページの関連カテゴリー